私のオススメは第2話です

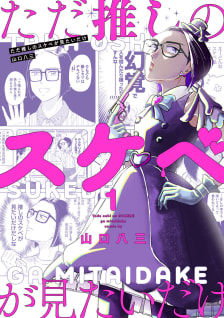

ただ推しのスケベが見たいだけ 山口八三

WEB漫画サイトもたくさんありますがMEDUは特に面白い作品が多いな〜と思ってます。その中でも最新話が更新されるのを楽しみにしている作品の一つです。全話読んでるけどまとめ読みしたいと思って単行本も買っちゃいました!

私はあまりBLを読まないので「?」になるネタも多いのですが、推しがいる人から色々教えてもらうのが好きなので読んでいて好奇心が満たされています。それと「ただ推しのスケベが見たい!!」という素直さがいいですよね。

BLカプ前提で人にすすめるのはどうなの?推しに己の性欲を押し付けすぎ!など、同じジャンルが好きでも相容れないことがあるんだな…と勉強になった第2話が無料公開されていましたので、興味を持たれた方はぜひ。

http://www.comic-medu.com/st/tadaoshi/2

男キャラがリメイクで女キャラになるなんてことあるんだ!それってもう別物やんけ