日本漫画史で異様なほど多様なジャンルが生じた時期といえば、少なくともひとつは戦後漫画の市場爆発時期、70年前後から80年代にかけてだろう。

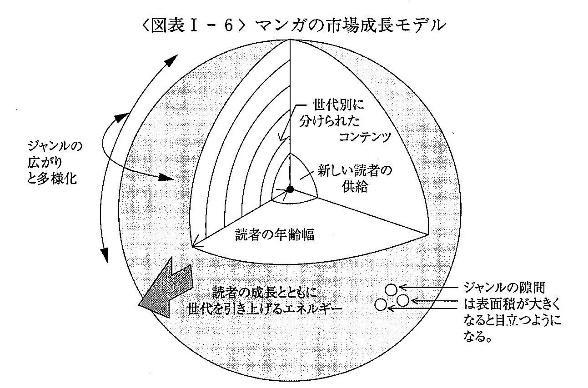

中野晴行『マンガ産業論』(筑摩書房 2004年)では、当時の市場爆発をゴムボールの比喩で語っている。ボールの表面は戦後ベビーブーマーの市場で、球の中心から次々に後継世代の消費層が参入してくる【図1】。

〈表面を構成する世代が年齢を重ねるにつれてボールは大きく膨らんでいく。大きく膨らむことで、表面積も広がる。これが要求される作品の幅を大きくすることにつながった。また、隙間が生まれたところには、新たなジャンルの作品によってカバーされている。〉同書P.40

よく考えると変な喩えだが妙に説得力がある。実際60~70年代、「劇画」とギャグマンガというジャンル名が並行して登場。その後、エロ劇画、ニューウェーブなど戦後世代の一種の運動がジャンル名として流布し、さらにいしいひさいちによって復活した4コマ漫画というジャンルも専門雑誌とともに定着した。内容や主題を名称化したグルメ漫画、格闘技漫画、やおい~BL、萌えをはじめ、青年誌ではあらゆる種類のジャンルが試みられ、一部は定着し、多くは消え去った。漢字の漫画は戦前からのもの、マンガやまんがは戦後のものとされ、コミックも青年誌名や新書版の名称として定着。その他ありとあらゆるあやしげな名称を試みては新奇さを競った時代だった。

一見主題内容で名付けられたジャンル名(異世界物、山岳物、野球漫画、料理漫画など)、それら作品群をまとめて指示するジャンル名(スポーツ漫画、恋愛漫画、歴史漫画など)、さらにメディアや時代を越えて存在するジャンル(ホラー、SF、アクション、メロドラマ、家族物など)。これらはそれぞれ抽象度と指示範囲が微妙に違い、あるいは重なり、それぞれに網目の細かさを異にする。ジャンル名の指示領域は極めて曖昧で流動的であり、作者、制作者、流通関係者、読者(受容・消費者)がそれぞれ異なるレベルで共有している。彼らは、それぞれ自らの必要に応じて恣意的にジャンル名を使い、その都度対手に合わせて意味を微調整し、交渉的にコミュニケーションを成立させている。

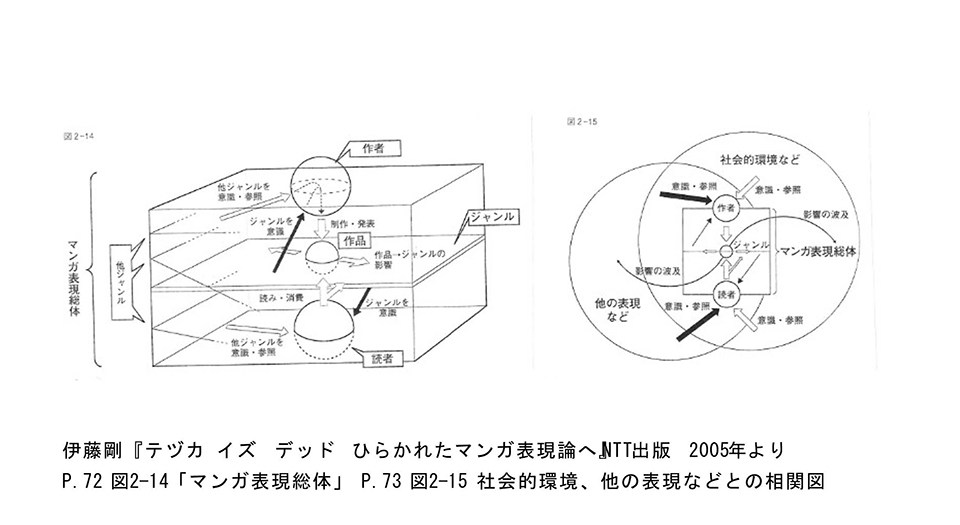

消費者は、ほとんど無意識にジャンルとコンテンツを選ぶ。制作者は、どんな受容層に向けて制作するかを考慮しつつ作品を制作し、流通を選択する。作者、制作者たちは自分の経験してきたあらゆるメディアを参照し、無意識に影響されながら、作品を創造する。こうした構図を図式化したのは、伊藤剛『テヅカ イズ デッド ――ひらかれたマンガ表現論へ』(NTT出版 2005年)だった【図2】。

伊藤は〈作品は発表された瞬間に、自動的にジャンルに組み入れられる。ジャンルとは作品の集合の別名であるからだ。そして、新たに作られた作品は、程度の差こそあれ、ジャンルに変化をもたらす。/こうして、作者、作品、ジャンル、読者の四者は、それぞれ動的なフィードバックシステムを構成するサブシステムとして理解できる。〉とする。〈しかし作品は時間を超えて残り、ときとして作者から遠く離れる。それが作られたときの同時代性は忘れられ、あとから想像されるしかなくなる。そのことも、たとえばジャンル平面上を作品が移動していくというイメージでとらえることができる。〉として、ジャンルが固定された構造ではなく、時代によって移動する面であると指摘する。

60年代後半期に「ガロ」という特殊な小規模月刊誌に短編を掲載していたつげ義春は、当初一部知識人などから前衛的芸術として称揚され、やがて文庫や全集となり、現在の戦後漫画史言説ではもはや古典としての位置を占めている。ジャンルとは作家作品を位置付ける文脈の網目であり、ガロ誌上に登場した未知の作家を知る世代と、現在文庫や選集にパッケージされた個別の作品で出会う世代では、その文脈と位置付けが異なる。

ジャンルを、動的な存在としてとらえた伊藤の観点は重要である。こうした構造を固定化してしまうと、現に運動し流動している現象を捉え損ねる。しかし、時代による移動性を視野に入れ、キャラの越境性を強調した伊藤が、ジャンル概念のメディア越境性に言及しなかったのはちょっと不思議だが。

たとえば「ホラー」というジャンルは、おそらく19世紀欧州の小説に始まり、演劇になり、やがて映画のシリーズ物になり、コミックのジャンルになっていった。これが日本にも輸入されて小説、演劇、映画、漫画にまたがるジャンルとして成立し、現在に至っている。メディアや時代、国境を越えて存在するジャンルという共同幻想は、いわば個々の創造性を触発する環境として今も機能しているのである。

鈴木繁は「SF研究からみたマンガ/コミックス研究 —ジャンル、トランスメディア、トランスナショナリズム」*1で、〈ジャンル・フィクション〉の読者共同体の側面を強調する。

〈高度なリテラシーをもった[読者]主体を構築し、そしてその主体を更新し続けている[略]ある社会的な共同体を構成している〉*2とし、以下のようにまとめる。

〈それぞれのジャンル・フィクションの読者は、そのジャンルが要求する約束事に意識的であり、それを利用することで、テクスト[作品]の意味生産に参加する。[略]ジャンルとは「作者、読者、編集者、イラストレーター、そしてコレクターたちが互いに影響しあう共同体」(Batty 2003:19)である、と言う。というのも、ジャンルとはコミュニティによってジャンルの「読みの手続き」は共有され、維持されており、同時にそれは後につづく作家たちによって改変されていくものであるからだ。〉*3

文学や映画領域では、ジャンルを単に制作会社側が資本の要請に従って一方的に作りあげる大衆支配の枠組みに過ぎないとするような論調も見られたようだが、今日では作り手、受け手双方の力学で相互に形成される現象と見なされているようだ。たしかに、ジャンルを介して権力や資本制の支配イデオロギーの維持強化が行われる側面がないわけではない。同時に、大衆による娯楽消費文化の創造と参与の構造として理解することも可能で、ここには大衆文化創造過程の交渉的な特性が見られるように思う。いいかえれば、ジャンルを論じる時、常にこの両面から眺めながら、バランスをとって議論を調整していくしかない。ジャンル論の困難のひとつは、ここにあるのかもしれない。

- *3 ^ 同上P.78 「 」部はナンシー・エレン・バティー「The Canon of Commonwealth Literature:Essays in Criticism」からの引用。