ベジータについて書きはじめた時、孫悟空は空白だと書いた。その意味を考察しなければならない。「空白」とはどういうことなのか。孫悟空という男は、いったい他の人間となにが違っているのか。孫悟空とは何者だったのか。

孫悟空について考えるには、「この男には何があるのか」ではなく、「この男には何がないのか」を見たほうがいいと私は考える。普通の人間がもつ色々なものが悟空には欠けており、その欠落こそが悟空という男の個性を形作っているからだ。

悟空には「帰属意識」がない

ベジータは悟空に、「サイヤ人の生き残り」としての同胞意識を持っている。ピッコロが神と融合してすさまじい力を得た時、ベジータは心のなかで悟空に語りかける。

「どいつもこいつも…!! 宇宙一の超サイヤ人をあっさり出し抜きやがって…!! アタマにくるぜ…!! なあカカロット…」

非常にベジータらしいセリフだが、もし悟空が実際にこう問われたら、「いや、オラはべつに」と返したんじゃないか。悟空はベジータほど「戦闘民族サイヤ人」としての自覚がないからである。そしてこの問題はそのまま拡張できる。悟空はそもそも「何かに所属する」という意識が希薄なのである。

ベジータと悟空の一番の違いはここにあった。ベジータは所属の人であり、そこにプライドを見出す人である。たとえば前期から中期にかけてのベジータは、常に「サイヤ人としての自分」について考えていた。

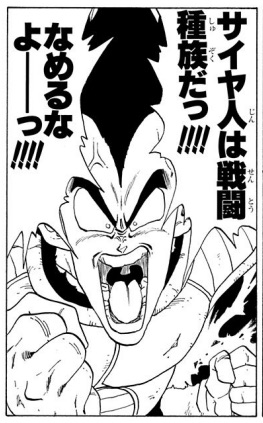

「サイヤ人は戦闘種族だっ!!!!

なめるなよーーーっ!!!!」

これは、全サイヤ人を代表しての絶叫だろう。 ベジータにとってサイヤ人を主語として何かを言うことは自然なことなのだ。そしてサイヤ人を否定されれば、それはそのまま自分への否定になる。しかし悟空はそうではない。

コミックス28巻、謎の青年としてトランクスが登場した時もそうだった。トランクスが超サイヤ人になれることを知り、ベジータは「自分たち以外にサイヤ人がいるはずはない」と激しく主張する。しかし悟空の返答は、

「ま そんなことはどうでもいいさ

とにかく超サイヤ人なんだろ!?」

そして、ブルマにつっこまれている。

「どうでもよくはないでしょ

あんたってあいかわらず軽いのね」

そう、悟空は「軽い」のである。

作品終盤、ベジータはサイヤ人の王子ではなく、トランクスの父でありブルマの夫である自分を見出した。その過程には感動的なドラマがあったが、意地の悪い見方をすれば、「帰属するものが変わっただけ」とも言える。

そして悟空には、ハナから「帰属するもの」などないのだ。たしかに悟空はサイヤ人である。しかしサイヤ人としての自分を特別に意識したりしない。たしかに悟空にも家族がいる。しかし父や夫としての強い自覚を持つわけでもない。

コミックス37巻、天下一武道会において、悟空の息子である悟天と、ベジータの息子であるトランクスが戦いはじめる。激闘の末、試合はトランクスの勝利に終わる。ベジータは言う。

「はっはっは おい! ざんねんだったな どうやらオレの息子のほうが血統がよかったらしい」

この小さなコマにも悟空とベジータの違いは表現されている。ベジータは「血統」にこだわっている。しかし悟空はキョトンとしている。悟空にとって、「血統の優秀性」という発想など理解不能だからだ。これが悟空という「軽い」男の性質なのである。

「オッス、オラ悟空」の何もなさ

悟空の軽さが凝縮されたセリフが「オッス、オラ悟空」である。これはアニメ版によって有名になったセリフだろうが、悟空を象徴するセリフなのは間違いないだろう。「オッス、オラ悟空」がすごいのは、そこに何の帰属意識もないことだ。かつて、これほどまでに所属と無縁の自己紹介があっただろうか。

たとえば、一人のサラリーマンが取引先に対し、「オッス、オラのぶあき」と言うことを考えてみればいい。まったく情報が足りていない。「○○社○○部○○課の佐藤信明と申します」を社会人としての普通の挨拶とするならば、「オッス、オラのぶあき」は無に等しい。

自己紹介において、人はみずからの所属を告げる。しかし、民族、国家、組織、どれも悟空とは無縁である。この人は名字すら名乗らない。名字を名乗ることは、自己を血統の中に位置づけることだろう。しかし悟空は平気で名字も省略してしまう。その結果出てくるのが「オッス、オラ悟空」なのである。

私は幼少期にアニメ版の『ドラゴンボール』をみて育った人間なので、悟空のこのセリフは今でも野沢雅子の声でしっかりと再生される。あらためて思うのは、野沢雅子のあの声は、悟空という人間の本質をみごとに表現しているということだ。野沢雅子があの声で「おでれえた~!」と言う時、そのあまりの軽さに私は感動してしまう

真の軽さとは何か

悟空がすごいのは、物語が盛り上がってくれば平気で「帰属しました」という顔もするところである。コミックス26巻、フリーザに敗北して涙を流しながら死んでいったベジータに悟空は言う。

「おめえのことは大キライだったけど

サイヤ人の誇りはもっていた……

オラもすこしわけてもらうぞ、その誇りを…

オラは地球育ちのサイヤ人だ…!」

「おお!」と思わされる。しかしその後、悟空が「地球育ちのサイヤ人」としての自覚を持ち続けるかといえば、そうでもないのだ。あくまでもこれは瞬間的な自覚にすぎないのである。ベジータに分けてもらったサイヤ人としてのプライドは、気づけば淡雪のようにどこかに消えている。これが真の意味で「軽い男」である。

われわれは確認しなければならない。「俺は何にも属さない」と主張する男がいたならば、それは「重い」のである。常に軽やかであろうとするほど重たいことはない。バレリーナが重力などないかのように振る舞う時、それは非常な努力の成果である。それは「軽さ」を実現するために徹底的に重たくなることだ。

一人のクリエイターがクライアントに名刺を渡す。シンプルな名刺には名前だけが書かれている。肩書は何もない。彼は言う。

「僕の名前は佐藤信明。それ以上でもそれ以下でもありません。だから肩書はないんです。いや、強いて言うならば、”ただの人間”。それが僕の肩書なのかもしれませんね」。

これが「軽さを実現しようとして重くなった状態」である。

本当に軽いのならば、ごちゃごちゃ言わずに「オッス、オラのぶあき」と言えばいいのだ。いちいちシンプルな名刺など作る必要はない。しかし普通の人間は「オッス、オラのぶあき」の何もなさに耐えられない。だから「なぜ何もないのか」を相手に説明してしまう。「何もなさ」を理屈で支えようとしてしまう。それは真の意味での軽さではない。

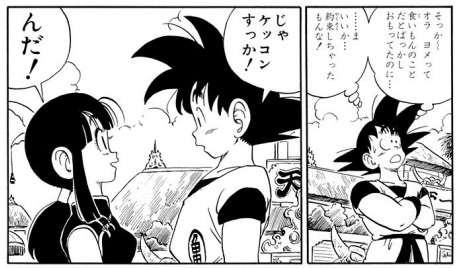

悟空は真の意味で軽い。だから「軽くあること」にすらこだわらない。悟空は結婚だって拒絶しなかった。「ヨメをもらう」は食い物のことだと思っていたが、どうも違ったらしい。まあいいや。じゃ、結婚すっか。そんな経緯で悟空はチチと結婚した。そして結婚生活ではあっさりとチチの尻にしかれている。チチに叱られればシュンとする。しかし「夫としての自覚」はべつに持たない。ただシュンとするだけだ。

印象的なのは最終回だ。ウーブという少年が魔人ブウの生まれかわりだと確信した悟空は、ウーブを連れて、そのままどこかに飛んでいってしまう。その場には妻であるチチがおり、息子である悟飯や悟天もいるが関係ない。「たまに帰ってくっからさ」とだけ言い残して、何の葛藤もなしに去ってしまう。

これが孫悟空という男である。

いまや、われわれは冒頭の問いに答えることができるだろう。孫悟空とは何者だったのか? 孫悟空は何者でもなかった。そして、何者でもないことにすらこだわっていなかった。だから悟空は「オラは何者でもねえさ、オラはオラ、ただの人間だ」と言うことすらなかった。ではなんと言ったのか?

「オッス、オラ悟空」と言ったのである。

マンバにほんのちょっとずつだけ、コメントを書いてくれ…