▼前回の記事

さいとう・たかをが分業制導入で夢見たものは、当時の辰巳ヨシヒロら劇画を標榜した貸本マンガ界の若手や関係者に理解されないものだった。それほどさいとうのビジョンは革新的だったのかもしれない。しかし、その革新性は今一つ具体的に見えてこない。

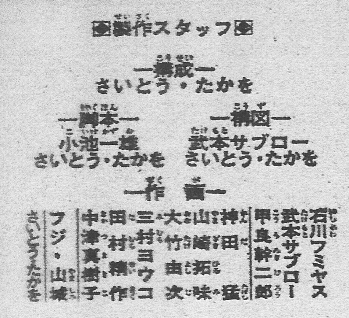

製作スタッフ表に書かれた構成・脚本・構図・作画などの区分を見れば作業の流れは何となく想像がつく(図1)*1。脚本は、のち「原作」と呼ぶ習慣が成立するが、さいとうは違和感を持っていた。私も脚本のほうが誤解が少ないと思う。作画はさらに人物・器物・背景などに細分化できる。構成と構図の区別はどうか。作品の設定や全体の進め方を構成とし、作品のコマ割りとセリフ、人物配置などが構図なのか。後者は、さいとう自身が最も得意だとした「演出」に近い印象がある。こうした制作工程の区分は、お互いに手伝って制作をしていた貸本マンガ現場でも具体的に認識されただろう。

映画製作を参考に分業を構想したことは、さいとう自身も語っている。また当時アメリカンコミックスの制作工程についてどの程度の情報があったのか不明だが、のち70年代にさいとうプロのスタッフが渡米視察していることから、その影響もあったかもしれない*2。ウィル・アイズナー(1917-2005)は大戦前から集団分業的なコミック・スタジオを経営したと自伝マンガに描いている(図2)*3。スタッフが分業する様を「コミック・スタジオというより、まるでエジプトの奴隷ガレー船みたいだ!」*4と自嘲している。

さいとう自身が語った分業の「企業化」とは、法人組織によるマンガ制作のことだったろう。とすると「制作スタッフの核分裂」とは何か。さいとうは小池一夫などの脚本家が独立してしまい、核分裂構想も失敗したと語っているので、自社内で独立した部署として増殖するイメージを持っていたようだ。実際69年頃のさいとう・プロ見取り図(図3)*5を見ると、小池一夫、神江里美など核分裂の萌芽が感じられる。プロダクション内の「核分裂」は、のちに内部で作家が育った赤塚不二夫のフジオ・プロや永井豪のダイナミックプロなどで実現されたと考えることもできそうだ。

さいとう分業構想は、私の知る限り香港のマンガ制作現場が近い気がする*6。が、DC、マーベルなどのアメコミや香港漫画は会社が著作権を保持する。なので会社が作品を企画してスタッフを選ぶことができる*7。日本では著作権はマンガ家に属し、作品制作の主導権が作家にあると見なされる*8。その結果、表面的には「先生」と呼ばれる作家プロダクションが出版社の下請けとして機能する日本的な製作現場が実現したのではないか。

では、さいとうが〈分業制を実現しなければ、大衆に愛される本当の漫画の時代は望めない。〉*9と語ったときの〈本当の漫画〉とは何だったか。50年代の日本で「本当の漫画」=本流といえばむしろ「漫画集団」などの風刺一コマの「大人漫画」だった。一方で永島慎二『漫画家残酷物語』に登場する無垢な芸術家としての漫画家は、子供たちに夢を与える「児童漫画」を理想化して語る。しかし、さいとうの「本当の漫画」はそのいずれでもなかったはずだ。

さいとうは〈漫画界の発展は、大人向けの青年コミックが確立できるか否かにかかって〉*10いたとも語っている。おそらく、さいとうが問題にしていたのは市場の実態、どんな読者が市場を形成しているかであった。貸本漫画を描き始めた55年頃、印刷工程や貸本屋を取材しており、漫画を描く以上それが当たり前だと思ったと語っている*11。彼が見ようとしたのは市場の現実であり、それに即した作品と制作方法だった。自分が描きたいマンガしか見ない他の漫画家達と違い、彼の眼には、これから市場爆発を起こす可能性のある巨大な人口比の子供たち=戦後世代が見え、そのための大量生産システムの必要性が見えたのかもしれない。

マンガ出版市場が、戦後世代の年齢上昇に伴って拡大し、59年「週刊少年サンデー」「マガジン」の週刊誌化があり、青年向け雑誌が「劇画」運動とともに登場してメディアが変化し、少年漫画の青年化が怒涛のように始まる60年代半ば以降、さいとうの構想が急速に具体化してゆくのである。さいとうは小学館編集者に「団塊の世代をターゲットにして、その成長過程に合わせて、漫画雑誌の展開を考えていく」*12と青年向け漫画誌創刊をすすめるが歯牙にもかけられず、別冊週刊漫画(芳文社)*13(図4)などで当時の大人漫画では破格だった15頁の短編を成功させ、突破口を開き、自分のイメージに近づいてゆく。大手小学館が「ビッグコミック」(68年創刊)を企画するのは、その後であった。

さいとう構想は、今から思えば5~10年早かったことになるが、なぜ彼がそんな構想を持ち得たのかは相変わらず謎である。ただ、その背景には彼が自分自身の画風が好きではなく、その意味で漫画家というよりプロデューサー資質だったことはあるだろう。彼自身、後にもっと早くそう言えばよかったと語っている*14。たとえ「ゴルゴの顔しか描かない」としても、いや仮に描いていなくとも、彼の制作する作品はさいとう・たかを作品になるのである。私は70年代以降の石ノ森章太郎も同じ資質だったと思っている。もし彼らがその自覚をきちんと主張しえていれば、日本のマンガ家像も今とは変わっていたかもしれない。

- *1 ^ 「復刻版 少年マガジン漫画全集」② コミックス 92年 P.202

- *2 ^ 戦前戦後の日本マンガへのアメコミの影響は想像以上に大きなものがあり、今後それについての研究も進める必要があるが、今はまだ詳しくはわからない。

- *3 ^ Will Eisner『LIFE,in PICURES AUTOBIOGRAPHICAL STORIES』W.W.Norton & Company,Inc. 2007 P.73

- *4 ^ ”Looks more like an Egyptian slave galley…than a comic book studio!” 前述図版

- *5 ^ 「週刊少年マガジン」に掲載されたとして『さいとう・たかを 劇・男』(リイド社 2003年)P.269に転載されたもの。

- *6 ^ マンガ制作工房を法人化していった皇玉郎は私の取材に対し、映画の制作システムを参考にしたと語っていた。

- *7 ^ 米国でも香港でも著作権を保持する作家は大勢おり、DCやマーベルのような方式ばかりではないことは認識しておく必要がある。

- *8 ^ 日米の著作権法の違いについては夏目「著作権・マンガ・世界」『マンガ学への挑戦 進化する批評地図』(NTT出版 2004年)所収を参照。

- *9 ^ さいとう・たかをのコーヒーブレイク 俺の秘密ファイル フローラル出版 1992年 P.56

- *10 ^ 「劇画人生 回顧インタビュー! さいとう・たかを劇画50年のエッジを語る」 さいとう・たかを画業50周年記念出版 さいとう・たかを『劇・男』リイド社 2003年 P.287

- *11 ^ さいとう・たかを(佐藤敏章聞き書き)「俺は劇画家だ!」『漫画家読本7 さいとう・たかを本』小学館 2018年 P.98-99

- *12 ^ 前掲「俺は劇画家だ!」P.130

- *13 ^ さいとう・たかをゴリラコレクション 『劇画1964』 リイド社 2015年 P.50 15頁の作品だが、当時の大人漫画の常識でいえば「長編漫画」といえる。「週刊漫画Times」は56年創刊の「大人漫画」誌だった。

- *14 ^ 「俺は劇画家だ!」 P.150